Uruguay cuenta con una amplia clase media y un sólido sistema social, lo que contribuye a la estabilidad social, según expertos. Foto: Santiago Mazzarovich/AP/dpa/picture alliance

¿Es posible construir un mínimo acuerdo nacional o estamos condenados a la polarización extrema?

El caso de Uruguay, considerada la única “democracia plena” de América Latina, brinda un excelente ejemplo para nuestro país, inmerso en un malsano clima de convivencia democrática.

En los últimos dos años, Uruguay nos ha dado a los latinoamericanos dos lecciones de enorme valor.

La primera, con ocasión del 50 aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 –encabezado por el entonces presidente constitucional Juan María Bondaberry para enfrentar el auge del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y que dio comienzo a la larga dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985 bajo los gobiernos autoritarios designados por las FFMM de Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez–, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a los tres expresidentes vivos desde el retorno de la democracia para enviar un mensaje en común: “Nunca más”.

A este encuentro celebrado el 27 de junio de 2023 asistieron los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y José Mujica (2010-2015) para dar una declaración conjunta a favor de unos consensos básicos como fundamento de la democracia. Un expresidente del Partido Colorado, uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio. En apariencia, el agua y el aceite.

Sanguinetti, cuyo primer mandato marcó el retorno a la democracia, imploró por un “nunca más a la violencia” y un “nunca más a los mesianismos autoritarios”. A su turno, Lacalle Herrera llamó a “nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota por otro partido o por otro candidato”. Por su parte, el exdirigente tupamaro quien pasó trece años detenido en condiciones inhumanas, José Mujica, llamó a cuidar “la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia, (la cual exige) una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos”.

Esta capacidad de construir consensos democráticos básicos –“causas nacionales” las denomina el admirable José Mujica- explica, en gran medida, por qué Uruguay es el único país de América del Sur considerado como una “democracia plena” en los distintos rankings a nivel internacional, como, por ejemplo, el que lleva a cabo la revista The Economist.

Pero eso no fue suficiente. Uruguay nos dio recientemente otro ejemplo de su solidez democrática mediante una transferencia pacífica del poder de un presidente conservador, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, a favor de un presidente de izquierda, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, quien se posesionó el 1 de marzo de 2025.

Orsi planteó en su discurso de posesión que “el país es uno solo” –no dos, como pretenden los lideres populistas de América Latina, el pueblo y las oligarquías– y se negó a caer en el tradicional “Síndrome de Adán” que afecta a la mayoría de nuestros mandatarios, quienes acceden al poder afirmando que sus antecesores fracasaron y que es necesario recomenzar de nuevo. El exprofesor de historia puso el acento en la necesidad de “construir sobre lo construido” al afirmar que así haya discrepancias “en los instrumentos para lograr un mayor reparto de los frutos del trabajo nacional (…), no comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente”, pues, “este gobierno llega precedido de esa acumulación positiva” de gobiernos anteriores y que gracias a eso se han “conquistado cada vez más derechos, cada vez más desarrollo cultural, artístico y científico”.

En pocas palabras, el tradicional “espejo retrovisor” que tanto utilizan los presidentes de América Latina para responsabilizar a sus antecesores de todos los males (y ocultar sus propias incapacidades), no hizo parte del discurso de Orsi.

Los cuatros presidentes uruguayos reunidos en junio de 2023. Foto: AFP.

La capacidad de construir consensos democráticos básicos –“causas nacionales”, las denomina el admirable José Mujica- explica, en gran medida, por qué Uruguay es el único país de América del Sur considerado como una “democracia plena”.

¿Y Colombia?

En nuestro país estamos muy lejos de este clima de sana convivencia democrática. Las señales de agudización extrema de las posturas políticas son muy preocupantes.

En el plano legislativo, salvo el Plan Nacional de Desarrollo que impulsó Jorge Iván González, no ha sido posible la construcción de ningún consenso nacional en el Congreso de la República en torno a ninguna de las leyes claves propuestas por el gobierno actual.

En el plano discursivo, día a día se agudizan los enfrentamientos entre los seguidores del gobierno y los miembros de los partidos de oposición, en una peligrosa escalada de afrentas mutuas.

A su turno, el Presidente de la República se convierte, debido a sus discursos polarizadores y excluyentes, en un rehén de sus palabras, de su intolerancia y de sus seguidores más radicales. Es decir, que día a día la posibilidad de construir unos consensos mínimos se hace más y más improbable.

“Acuerdos para el desacuerdo”

Una antigua formula inglesa de finales del siglo XVII, “Agree to Disagree” –que podríamos traducir, con un alto margen de libertad como “acuerdos para el desacuerdo”– significa, en el terreno de la democracia pluralista fundada en partidos de gobierno y partidos de oposición que para su adecuado funcionamiento se requiere que hayan unos mínimos consensos básicos que compartan todas las fuerzas políticas.

Estos “acuerdos sobre lo fundamental” –para retomar la expresión de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado por las Farc un triste 2 de noviembre de 1995–, son claves para construir una sociedad más justa y democrática. A mi modo de ver, los siguientes resultan básicos, pero no suficientes:

- La exclusión total del uso de las armas en la lucha por el poder;

- El respeto al pluralismo político, no concibiendo al opositor como un enemigo, sino como un contradictor. Lo cual conlleva el compromiso de llevar a cabo una oposición constructiva y no obstruccionista;

- El compromiso colectivo de impulsar políticas que conduzcan a una mejoría de las condiciones de vida del conjunto de la población (salud, empleo, educación).

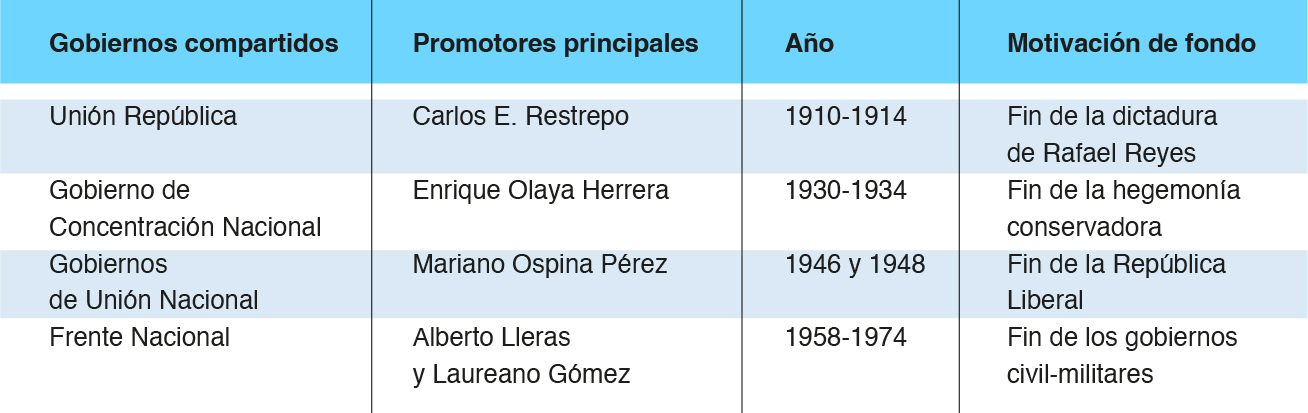

A pesar del clima de polarización extrema que estamos viviendo hoy en día, no es imposible que se puedan acordar entre todas las fuerzas políticas que van a disputar el poder en 2026, unos acuerdos mínimos que, gane quien gane, deban acoger.Se trata de una tradición que hace parte de nuestro ADN. En efecto, en Colombia hay una gran tradición de pactos políticos –como, por ejemplo, el Pacto de Benidorm firmado entre Laureano Gómez y Alberto Lleras el 24 de julio de 1956– para superar coyunturas críticas, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Aquí falta el último gran acuerdo nacional, la Constitución de 1991, que tuvo una gran particularidad: a diferencia de los acuerdos del pasado, que eran el resultado de acuerdos por la cúspide (Alexander Wilde, Conversaciones de caballeros. La quiebra de la democracia en Colombia, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1982), el de 1991 fue el resultado de un amplio debate nacional bajo una sorprendente dirección colegial conformada por tres líderes situados en movimientos políticos muy diversos: un conservador, Álvaro Gómez; un liberal, Horacio Serpa, y un exguerrillero, Antonio Navarro. La icónica imagen de los tres dirigentes leyendo al unísono el preámbulo de la nueva Constitución es un hecho inolvidable.

Desde 1990, con la superación del bipartidismo liberal-conservador y la incorporación de nuevas fuerzas políticas en el sistema de partidos, un gran acuerdo nacional solo puede ser el resultado de un compromiso más amplio y participativo.

¿Si seremos capaces hoy en día los colombianos de construir unos “acuerdos sobre lo fundamental” o estamos condenados a otros 100 años de soledad? ¿Quiénes podrían liderar hoy en día un gran debate nacional en torno a este objetivo?

A mi modo de ver, es inviable que ese debate sea liderado, como en Uruguay, por el Club de los Expresidentes debido a que es imposible sentar en una misma mesa a César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. En Colombia, a diferencia de Uruguay, este club está atravesado por odios y rencores (Eduardo Pizarro, “Los expresidentes de Colombia: ¿muebles viejos e inservibles?”, en Contexto, 21 de febrero de 2024). Un espectáculo muy triste y deprimente.

Por ello, creo que le corresponde a un grupo de intelectuales y académicos respetados y con posturas diversas proponerle a Colombia los ejes esenciales de unos “acuerdos sobre lo fundamental” y abrir un gran debate nacional.

Eduardo Pizarro Leongómez

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.

Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. ¿Te gusta lo que lees? Apoya a Contexto y compártenos en redes sociales.