El debate de ciudad en torno a la construcción de Ciudad Mallorquín ha sido uno de los más enconados en tiempos recientes en Barranquilla. Foto: Zona Cero.

Elementos para un debate en torno a la urbanización de la ciudad.

Antes de proseguir con esta columna, manifiesto que estuve vinculado laboralmente a Argos durante mas de 20 años. Igualmente certifico que hoy no tengo ningún nexo de orden laboral ni profesional con esta empresa.

En días recientes el alcalde Alejandro Char anunció una nueva versión del programa Barrios a la obra que consiste en la pavimentación de 20 kilómetros de vías y una inversión de más de $100.000 millones. Este programa, de gran impacto, arrancó en su primera administración, en 2008, al cuadruplicar la meta inicial de cerca de 100.000 mts2 de pavimento. Fue un programa bandera, que según un estudio de la Universidad de Los Andes, representó el inicio de un proceso de generación de confianza que creó los lazos que hoy perduran entre la comunidad y el actual Alcalde. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo realizado desde entonces, la pavimentación del sur de la ciudad aún no termina. Esta zona, constituida mayoritariamente por estratos 1, 2, y 3, ha requerido desde los años noventa, inmensas inversiones para formalizar o dotar de infraestructura básica –no sólo de vías– al urbanismo informal que predomina en todos sus barrios.

En los años ochenta el profesor en la Universidad de Manchester Bryan Roberts, luego de estudiar el proceso de urbanismo de las ciudades latinoamericanas, señalaba cómo el desordenado proceso de migración del siglo XX había generado una dicotomía urbana. Urbanizaciones ordenadas coexistían (coexisten) con grandes cinturones de pobreza, estos últimos en su mayoría producto de invasiones sin servicios públicos, sin vías, sin urbanismo, sin planificación. Esto generó una gran presión hacia el Estado para proveer tardíamente la infraestructura necesaria para un mínimo de necesidades básicas, proceso que en la medida en que las ciudades crecían, se fue volviendo más complejo y costoso. Peor aún, buena parte de esa expansión urbana desordenada se dio, y se da todavía, a través de viviendas unifamiliares de uno o máximo dos pisos que demandan grandes extensiones de terreno, lo que hace que dotar estas zonas de infraestructura de energía, agua potable, alcantarillado de aguas negras, alcantarillado pluvial, y vías, sea un problema complejo, muy costoso e incluso inviable en los casos en que los asentamientos se dan en zonas de alto riesgo.

Barranquilla y su área metropolitana han vivido el proceso de urbanismo planteado por Roberts. Con importantes excepciones como Soledad 2000, y en alguna medida la Ciudadela Metropolitana, construida a la par del estadio de fútbol en los años ochenta, en general la vivienda para estratos 1, 2, y hasta 3, fue producto de un proceso caótico que ha combinado invasiones, loteos sin servicios y prácticamente ninguna construcción vertical. Toda esa zona es hoy objetivo de Barrios a la obra, que trata de compensar las carencias del pasado a un costo muy alto. El sur de la ciudad no tuvo servicio de agua por muchos años. Con la primera etapa de la Triple A buena parte del problema se resolvió. No se puede negar el esfuerzo y el éxito inicial de la primera alcaldía de Bernardo Hoyos en llevar agua potable al sur de Barranquilla con el apoyo del Gobierno Nacional, para lo que fue necesario también hacer enormes inversiones, posteriores al desarrollo caótico de estos barrios. En energía eléctrica, todavía muchos barrios no están normalizados, lo que genera una compleja situación de riesgos, mala calidad del servicio y pérdidas de energía, consecuencia también del desordenado desarrollo urbano de la zona. Sin embargo, en los barrios en los que había infraestructura y servicios, como en el centro la ciudad, nuestras autoridades nunca implementaron un plan de renovación para vivienda y lo que predomina hoy en el corazón de la ciudad son edificios abandonados, muchos de ellos de gran valor arquitectónico.

Este serio asunto del urbanismo no planificado no solo se ha limitado al sur. Barrios como el Alto Prado o Riomar hasta hace poco carecían de alcantarillado pluvial. De otro lado, este sector en las últimas décadas ha sido objeto de una verticalización sin límites; las densidades en algunas calles superan las de cualquier zona del área metropolitana, lo que requiere de altas inversiones de parte de las empresas de servicios –que terminan pagando todos los usuarios–, además de la cada vez mayor congestión vehicular. Áreas de nuevos comercios han ido acabando con andenes, zonas verdes y bulevares. Muchas cuadras perdieron su belleza arquitectónica y parte del patrimonio de la ciudad fue derrumbado. Barrios enteros han cambiado casas por edificios altos sin que existan vías suficientes, todo esto con la complacencia de las administraciones distritales.

Paradójicamente, un concepto de urbanismo que busca desde el inicio dignificar las áreas residenciales de estratos bajos, cambiando para bien el concepto predominante en la ciudad, ha sido objeto de agudas controversias en Barranquilla que se ventilan en redes, medios y columnas de opinión locales. Los hechos que se presentan y también las opiniones, respetables todas por supuesto, deben tener un sustento mínimo y contrastarse con cifras, antecedentes históricos, y estudios técnicos.

Argos obtiene beneficios económicos del proceso de urbanismo, pero el tratamiento que se le está dando es como si hacer empresa en Barranquilla, siguiendo las normas establecidas, fuera un delito.

El caso de Ciudad Mallorquín

En el caso del urbanismo que adelanta Argos en el sector de Mallorquín, varios columnistas y algunos medios vienen adelantando una serie de críticas, algunas de las cuáles van más allá de expresar su desacuerdo con el desarrollo que ahí se adelanta, y han caído en acusaciones y llamados a investigación, sin debatir integralmente el tema o tener en cuenta todo el contexto.

Durante muchos años el límite urbano de la ciudad hacia el norte lo fijaron las calles 94 y 98. La crisis de las antiguas Empresas Públicas Municipales fue la mayor causa, ya que no tenía el dinero para expandir sus servicios más allá de estos límites. Sería sólo a finales de los noventa cuando, precisamente, Argos, decide urbanizar los terrenos donde estaban las canteras de su fábrica de la Vía 40. Así, un concepto diferente de urbanismo llegó a Barranquilla. Vías amplias, bulevares, parques, alcantarillado pluvial, tratamiento de aguas servidas y hasta cableado eléctrico subterráneo caracterizan el desarrollo de una zona de unidades residenciales con amplios espacios internos. Estos desarrollos, inicialmente para estratos altos, han tenido gran aceptación y han sido acompañados de zonas comerciales como el sector de Buenavista, bien ordenadas y con parqueo, características de las que carece la mayor parte de la zona comercial surgida en la ciudad en los últimos años del siglo XX

Hasta que llegó el proyecto Ciudad de Mallorquín. En este, a diferencia de lo que se venía haciendo, la empresa decidió incluir vivienda social, es decir, un urbanismo inclusivo en el que en la misma zona hay viviendas de diferentes estratos con lo que, en lugar de seguir el patrón caótico y desordenado del siglo pasado para la vivienda popular, se buscó dar oportunidad a toda la población de vivir en un entorno decente, con todos los servicios y con áreas de esparcimiento, cerca de universidades y colegios.

La zona colinda y es parte de todo el desarrollo del sector donde limitan Puerto Colombia y Barranquilla. Tiene la ventaja de que al ser un desarrollo primordialmente vertical requiere de mucho menos terreno. Cuenta con vías internas, andenes, servicios de agua, alcantarillado, diversas zonas verdes y un gran parque. Así se evita incurrir en las enormes falencias del desarrollo de la mayor parte del sur y el norte, cuya solución tardía nos está costando a los contribuyentes barranquilleros varios miles de millones de pesos.

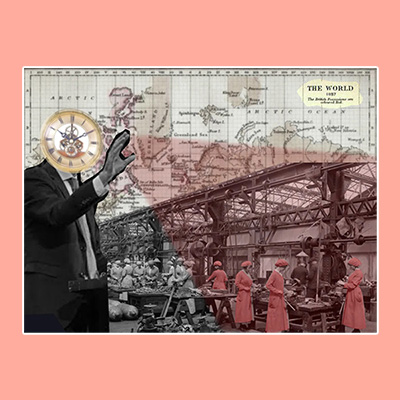

Uno de los cuestionamientos que se le hacen a Ciudad Mallorquín es la densidad. En primer lugar, hay que decir que este proyecto cumple con creces con la normativa. Resulta paradójico que en este caso se cuestiona al que obedece las reglas pero no a quien las aprobó. Aún si se acepta que pudiesen darse densidades menores, este buen urbanismo sólo puede hacerse construyendo edificios de varios pisos para hacer eficiente la inversión en terrenos reduciendo de paso las distancias que sus moradores deben recorrer en sus traslados cotidianos, reduciendo de contera el impacto ambiental.

Otra inquietud que se plantea es el posible impacto en la movilidad, grave problema en Barranquilla, donde no hay transporte público eficiente. La experiencias con la urbanización de Alameda del Río, cuya conexión hacia la única vía arteria de acceso, la Circunvalar, no se había desarrollado, llevan a preguntarse si en esta zona se presentarán problemas similares. Lo primero estaría cubierto en la medida que Argos ha diseñado y construido accesos a tres vías arterias como son la carrera 53, la Circunvalar y la Vía de la prosperidad. La conexión con Barranquilla en la Carrera 65 ya le corresponde al Distrito, a Puerto Colombia o al Área Metropolitana. En temas de movilidad, contrario de lo que sucede en el sur de la ciudad, un urbanismo vertical genera trayectos más cortos de desplazamiento de los ciudadanos desde su vivienda a lugares de estudio o trabajo.

En Barranquilla es imprescindible la discusión sobre cómo se prioriza la movilidad y aborda en serio la solución a los problemas de Transmetro, inclusive pensando en un sistema de transporte masivo moderno. No tiene sentido que la ciudad sea la segunda en el país donde sus ciudadanos más tiempo pierden al transportarse.

Ricardo Plata proponía un metro ligero por la Circunvalar, una muy buena idea que hay que desmenuzar. Es necesario también programas de cultura ciudadana, de semaforización inteligente, que cambien comportamientos que impactan negativamente en la movilidad. Nada de esto, sin embargo, está en la agenda de la ciudad.

La ciénaga de Mallorquín, referente de turismo ambiental en Barranquilla, tiene su propio viacrucis ambiental por los vertimientos del arroyo León. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

También se ha expuesto el argumento en torno al impacto sobre el ecosistema existente en los terrenos objeto de este desarrollo. Conviene recordar que la vegetación y la fauna de esa zona no es distinta a la que había donde se ha construido casi toda la ciudad desde su fundación. El crecimiento de la población tiene que acomodarse de alguna u otra manera. Lo cierto es que esa zona fue parte de la licencia minera y ambiental de Argos e inclusive, en un terreno aledaño, el Ministerio de Obras sacó cuantiosas toneladas de piedra con las que se construyeron los tajamares de Bocas de Ceniza en los años 30 y con las que durante mucho tiempo se realizó su mantenimiento. En sectores cercanos también se han desarrollado, desde finales de la década de los setenta, la primera zona de Villa Campestre, la Universidad del Norte, Colegios, y lo que hoy es la sede de la Universidad del Atlántico, entre otros.

Empero, en este debate no se mira mucho el impacto sobre la Ciénaga de Mallorquín que tienen los vertimientos del arroyo León (a la vista por cualquiera que camine por la estructura recientemente instalada sobre la Ciénaga), la ausencia de solución al antiguo botadero de las Flores, el crecimiento desordenado del barrio del mismo nombre, y la falta de mantenimiento al Tajamar Occidental. Todos estos, elementos muy dañinos para el ecosistema. Como en la película Encanto, “Aquí nadie habla de Bruno”.

Sin duda, Argos obtiene beneficios económicos del proceso de urbanismo, pero el tratamiento que se le está dando es como si hacer empresa en Barranquilla, siguiendo las normas establecidas, fuera un delito. No es buena idea esta hostilidad contra quienes invierten en la ciudad. Según el último informe del Consejo Privado de Competitividad, Barranquilla ocupa el séptimo lugar, bajando un puesto con respecto a la medición anterior. Dentro de las variables o indicadores que se miden está el entorno para hacer negocios, que de deteriorarse tendría serios impactos en la economía local. No ayudará mucho que los debates o cuestionamientos, que son legítimos y hay que darlos, no tengan en cuenta los contextos ni consideren evidencias y cifras.

Querido lector: la experiencia de disfrutar de nuestros contenidos es gratuita, libre de publicidad y cookies. Apoya nuestro periodismo compartiendo nuestros artículos en redes sociales y ayúdanos a que Contexto llegue a más personas.

Arnold Gómez Mendoza

Empresario, PhD en Economía de New York University, profesor de la Universidad del Norte.