El origen de la hacienda Santa Bárbara de las Cabezas está emparentado con las más aristocráticas familias de la villa de Mompox. Foto: Editorial Uninorte.

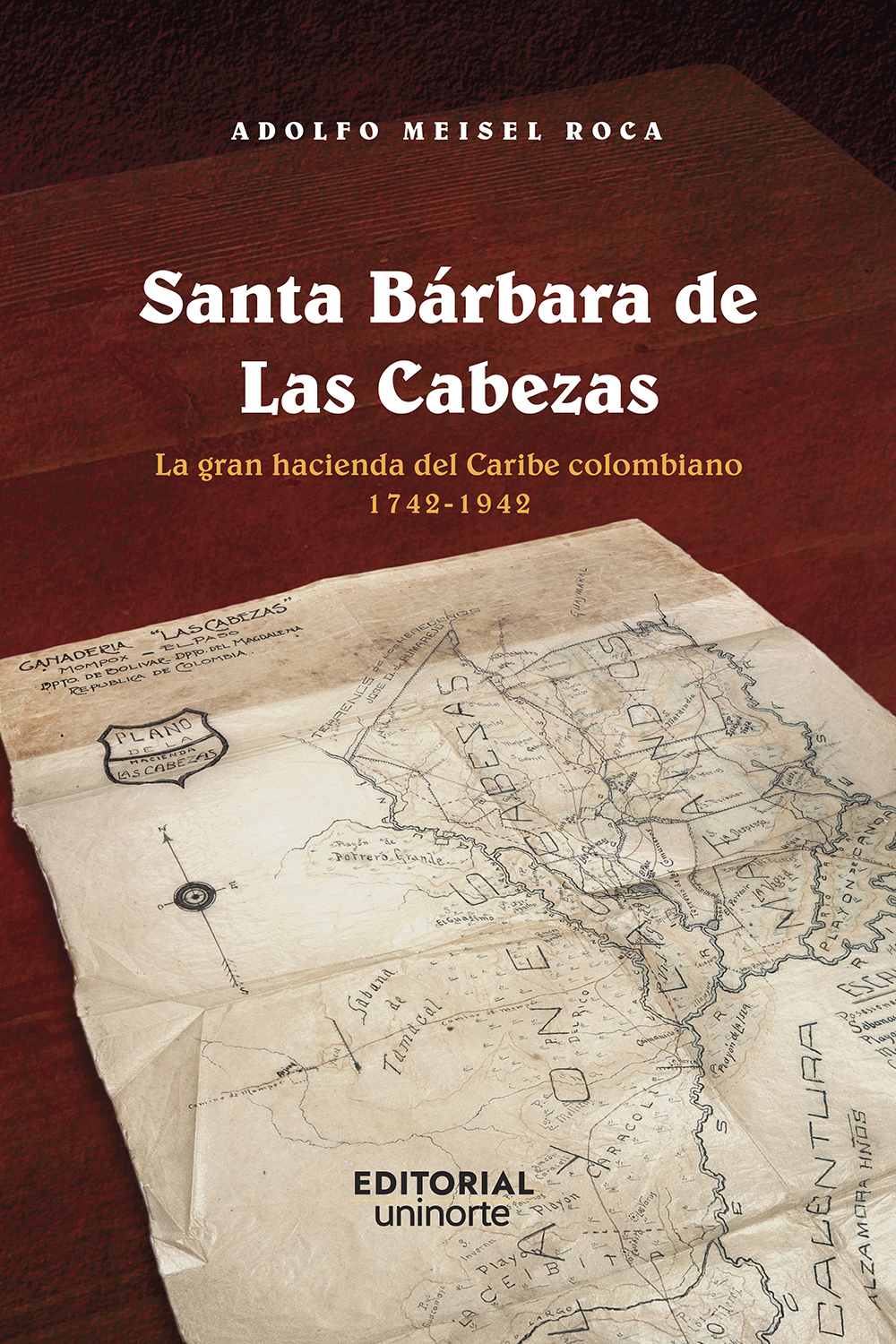

En su fascinante libro “Santa Bárbara de las Cabezas, la gran hacienda del Caribe colombiano 1742 – 1942”, Adolfo Meisel hace una profunda indagación en la economía, la sociedad y la cultura de nuestra región a partir del estudio de esta finca que llegó a tener 76.000 hectáreas.

Desde niño escuché decir que las tres grandes haciendas del Magdalena Grande fueron Leandro, Bellacruz y Santa Bárbara de las Cabezas (había una cuarta, Mata de Indio, pero luego supe que hacía parte de esta última). Leandro quedaba en buena parte de los terrenos sobre los cuales, a partir de 1958, se levantó Bosconia. De ella también hacían parte, entre otras propiedades, Los venados y El diluvio, hoy de la familia Molina Carvajal. Su propietario era don Urbano Pumarejo, un hombre alrededor del cual se han tejido curiosas leyendas. Se dice, por ejemplo, que su cuerpo fue conservado con limones luego de su muerte en El Paso. Años después, cuando se quiso trasladar sus restos a Leandro, se encontró su cuerpo intacto, sin descomponerse, y con una polilla en la nariz. Corrió el rumor entonces de que, por su ilustre apellido, se había vuelto santo. Al revisarlo, al parecer, los huesos de las manos estaban incompletos. El hombre que lo desenterró, Santos Villalobos, fue acusado y apresado, hasta que se descubrió que don Urbano había nacido sin las últimas falanges. La fortuna original de don Urbano, producto de la ganadería de Leandro, no ha dejado de crecer en manos de los descendientes de Julio Mario Santo Domingo Pumarejo. Esto sin contar que don Urbano fue también tronco de unas de las castas políticas más importantes de Colombia: la de López Pumarejo. Su casa sigue en pie en una de las esquinas de la plaza Alfonso López.

La historia de Bellacruz es más reciente, apenas del siglo pasado. Su propietario, el caldense Alberto Marulanda Grillo, llegó a la región como enfermero de la hacienda Leandro y allí se enriqueció. Cómo lo logró es una historia tan truculenta como fascinante, pero no es este el espacio para contarla. Ya con dinero, Marulanda se hizo policía y se fue a trabajar a Buenaventura. Unos cuantos años después regresó a la región y compró unas cien hectáreas de tierra de la finca en cuestión. En 1950 ya las había convertido en una hacienda que, según Verdad Abierta, “llegó a sumar 25.000 hectáreas, entre los municipios de Gamarra, Pelaya, Tamalameque y La Gloria”, este último pueblo bautizado en homenaje a una de sus dos hijas. La fortuna siguió su curso exitoso en manos del nieto del señor Marulanda, el reconocido medallista olímpico y empresario español kike Sarasola –hijo de María Cecilia Marulanda y Enrique Sarasola, amigo cercano de Felipe González–, propietario actualmente de la cadena hotelera internacional Room Mate, la misma a la que él acaba de levantar de una quiebra de más de doscientos millones de euros.

La historia de estas dos haciendas no está escrita. En cambio, sobre la tercera arriba mencionada el economista, historiador y actual rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, acaba de publicar una muy metódica e impresionante investigación bajo el nombre Santa Bárbara de las Cabezas, la gran hacienda del Caribe colombiano 1742 – 1942.

Se trata de un trabajo que el exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la Repúblico comenzó a adelantar hace más de una década gracias a su interés por el desarrollo económico de la región. La pandemia le regaló un espacio valioso para poder dedicarse, casi de lleno, a diseccionar la importancia que, en su momento, tuvo esta hacienda cuyo origen está emparentado con las más aristocráticas familias de la villa de Mompox.

A principios del siglo XX la Ganadería Las Cabezas emitía sus propias acciones por valor de $500 pesos oro.

A finales del siglo XIX Las Cabezas era la hacienda más grande y extensa del Caribe colombiano. Se extendía por más de setenta mil hectáreas haciendo un triángulo entre los ríos Ariguaní y Cesar.

Mompox, como se sabe, fue una ciudad privilegiada geográficamente hasta cuando dejó de ser bañada por el caudal principal del río Magdalena, hacia mediados del XIX. Esto la hacía atractiva para el contrabando que llegaba de las islas del Caribe, particularmente de Jamaica y Curazao, que ingresaba al país por Riohacha y seguía su camino por la llamada Ruta de Jerusalén hasta el interior del país, mientras todo el comercio lícito lo hacía vía Cartagena, donde se encontraba el grueso de las autoridades. A través de la conexión del Magdalena y el Cauca “se sacaba el oro de contrabando que financiaba las mercancías que se ingresaban del exterior”, cuenta Meisel.

A lo largo del siglo XVIII la villa se consolidó como la segunda población del Caribe neogranadino. A inicios del XIX ya contaba con quince mil habitantes, todo un mundo de gente para esa época a pesar de que, como escribió Fray de Santa Gertrudis, “es uno de los parajes más calientes que yo he visto. Hace seis veces más calor sin inmutación todo el año que de España en medio de la canícula. Todo es monte cerrado donde no se ha visto jamás un soplo de viento… Propiamente, es un infierno chico”.

Adolfo Meisel cita también a Humboldt quien, a su paso por Colombia, escribió que en Mompox se hacían tantos o más negocios que en Cartagena. Esto atrajo a inmigrantes españoles y criollos ávidos de negocios. La isla llegó a albergar la mayor cantidad de nobles en todo el virreinato: “Dos condes y cuatro marqueses”. Uno de ellos fue el fundador de Santa Bárbara de las Cabezas, Juan bautista de Mier y la Torre, primer marqués de Santa Coa, título por el que pagó 31.000 pesos, menos del diez por ciento de la gran herencia que les dejó a sus dos hijas y que sus dos yernos acrecentaron. En su testamento, el marqués asignó sesenta mil pesos para fundar un mayorazgo en favor de uno de sus nietos, el cual se estableció con respecto a las tierras y el ganado de esta hacienda.

Portada del libro autoría de Adolfo Meisel, publicado por Editorial Uninorte.

Las siguientes generaciones, de la cuales Meisel traza una intensa genealogía que por momentos puede confundir al lector, se encargaron de la propiedad hasta que, en 1845, uno de estos descendientes, Oscar Adolfo Trespalacios Cabrales, tomó las riendas y “Tuvo un enorme prestigio en la zona, se interesó en los temas de la región, era de muy buen trato y tenía reputación de ser un gran anfitrión”. Él no fue un propietario ausentista (los anteriores habitaron permanentemente en la villa) y, como reza el dicho, el ojo del amo engordó el ganado. Los ingresos los reinvertía en más tierras, en una época en que ésta valía muchísimo menos que las reses, y anexó fincas como Mata de Indio y La emboscada. Heredó la hacienda en sociedad con su hermano, quien murió antes que él, y les compró a sus sobrinos su parte de la herencia. Murió en 1884, sin testar y con cinco hijos, que tuvo con Ana Paz.

“A finales del siglo XIX –cuenta Meisel– Las Cabezas era la hacienda más grande y extensa del Caribe colombiano, y tal vez incluso de Colombia”, se extendía por más de setenta mil hectáreas haciendo un triángulo entre los ríos Ariguaní y Cesar. Julia Trespalacios Paz se casó con Alejandro Gutiérrez de Piñeres, hijo de una de las familias con mayor fortuna y prestigio político, tanto regional como nacional. Y entonces la suerte los visitó, convertida en el Packing House de Coveñas: a partir de entonces, además del ganado propio (24.900 vacas y 4.500 toros), administraban otras 25.000 reses que pastaban en Las Cabezas con una rentabilidad del 22 %. Para entonces la hacienda contaba con estatutos y, en 1925, con 443 trabajadores permanentes.

La alianza con el Packing house de Coveñas trajo a la hacienda todo un caudal de dinero, pero entonces los nietos de Oscar Trespalacios se mudaron a grandes mansiones en el barrio El Prado de Barranquilla y se dieron la buena vida que nunca gozó su abuelo. Apenas uno que otro visitaba la finca de vez en cuando. Esto, sumado al crecimiento de la familia vía matrimonios e hijos, más otros motivos, comenzaron a dar al traste con esta sociedad familiar que, en su momento de mayor gloria, llegó a sumar más de 76.000 hectáreas de tierra, una pegadita a la otra. Una cifra, más que impresionante, casi inaudita.

Todo esto y mucho más lo cuenta Adolfo Meisel con lujo de detalles en este fascinante libro que no solo ayuda a entender aún más la economía, la sociedad y la cultura de nuestra región, sino que también ofrece lecciones de administración en empresas familiares. El libro es absorbente, pero este espacio es muy corto para comentar más temas. Llama la atención cómo se diluyó esta fortuna en manos de tantos nuevos propietarios, y en algunos casos se perdió por completo, a pesar de que originalmente era muchísimo mayor que las de Leandro y Bellacruz.

El árbol genealógico del marqués de Santa Coa termina con nombre propio en el libro de Meisel, Ana del Rosario Trespalacios, nacida el 26 de agosto de 1868. Por la forma en que está descrito en el libro, al leerla, por alguna razón evoqué la historia del último de los Buendía. Sin embargo, con ella no terminó la estirpe. No lo cuenta Adolfo Meisel, pero Ana del Rosario se casó en Valledupar con Celso Castro Baute y la prole continuó, aunque el apellido hace ya muchísimas generaciones se perdió.

Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. Si te gustan nuestros artículos apoya nuestro periodismo compartiendolos en redes sociales.

Alonso Sánchez Baute

Escritor y periodista. Es autor de las novelas y libros de crónicas y relatos Al diablo la maldita primavera, Líbranos del bien, ¿Sex o no sex? y ¿De dónde flores, si no hay jardín?