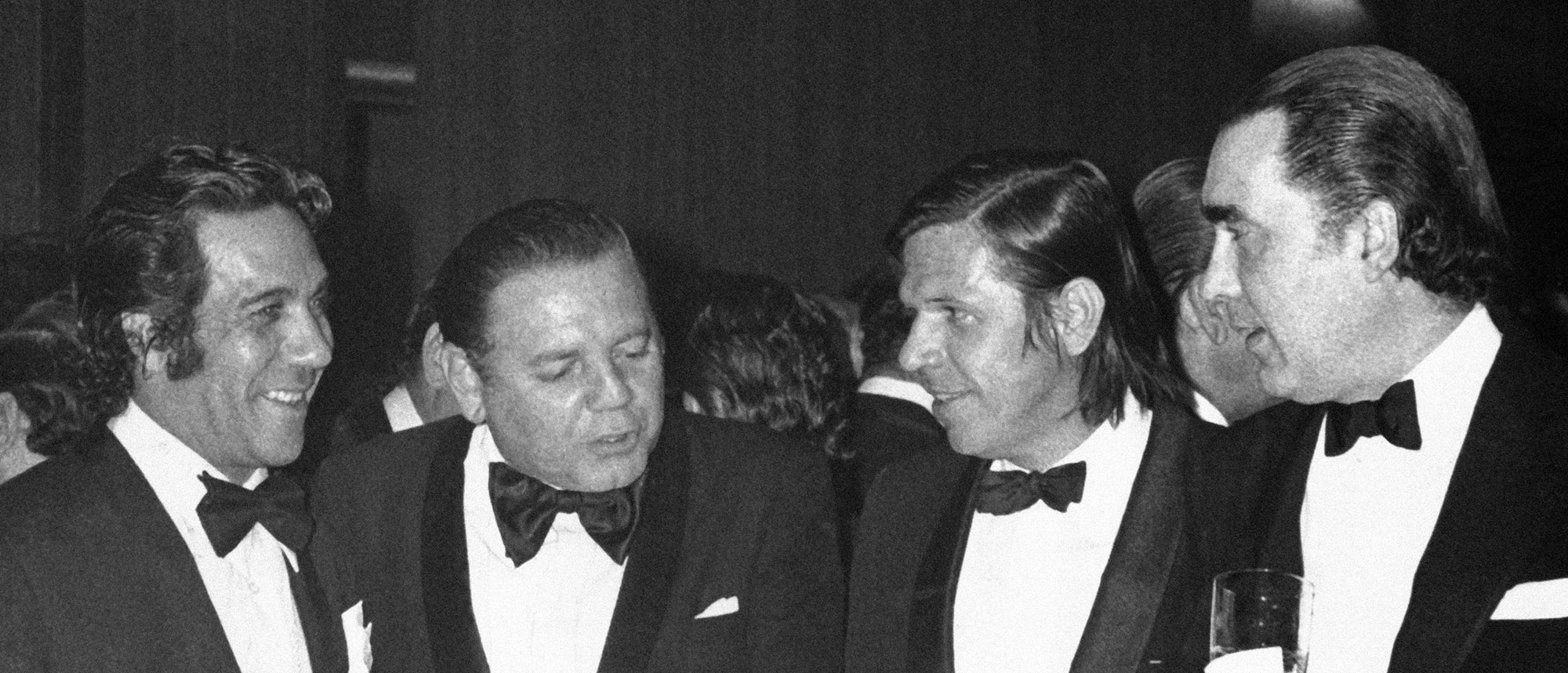

Álvaro Cepeda Samudio, Roberto Carbó, Arturo Fernández R. y Julio Mario Santo Domingo durante una reunión en un club de Barranquilla a principios de los 60. Foto: Cortesía Fundación La Cueva

Para celebrar los 70 años de la gestación de la mítica revista Crónica, el semanario que tuvo de director a Alfonso Fuenmayor, de jefe redacción a García Márquez y aglutinaba al Grupo de Barranquilla, y con la cortesía de Ediciones La Cueva, publicamos este fragmento del libro Crónicas sobre el Grupo de Barranquilla en torno a la curiosa participación de Julio Mario Santo Domingo en sus páginas.

A finales de los años 60, Alfonso Fuenmayor (a quien García Márquez siempre llamó «maestro») escribió la crónica que recordamos hoy y las demás que componen el famoso libro que rescató la historia de un grupo literario gestado en Barranquilla que paradójicamente no creía en la seriedad de ningún grupo intelectual.

Las crónicas fueron publicadas originalmente por entregas en el Diario del Caribe, reproducidas por El Espectador y galardonadas con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. El detonante de ellas fue una sugerencia que le hizo Carmen Balcells, agente literario de García Márquez.

En 1981, el Instituto Colombiano de Cultura, en alianza con la Gobernación del Atlántico, las publicaron en forma de libro. A continuación, reproducimos el capítulo en cuestión.

* * *

Cuando en la mañana del sábado 29 de abril de 1950 apareció el primer número de Crónica, algunas personas, precisamente de esas que gustan polemizar con los emboladores, dieron, con imprevisibles gesticulaciones propias de las astracanadas, muestras de sorpresa al ver que en la nómina correspondiente al Comité de Redacción de ese semanario que, según Gabito, era “su mejor weekend”, figuraba Julio Mario Santo Domingo. Empleé un cierto tiempo y a veces lo perdí totalmente tratando de explicar las razones que había para que ese nombre estuviera allí. Casi siempre, el interpelante escuchaba las explicaciones con un escepticismo muy de pacotilla, bueno como ninguno para hacer con él, como si fueran los residuos de un periódico en el que hubiera estado envuelta una panela, una pelotica y arrojarla con la clase de displicencia que conviene en estos casos al primer cesto de basura que por ahí se encontrara. Créanlo, y no me transo con menos de la fe del carbonero, que esa acción no habría dejado la menor huella de remordimiento. Es la ventaja que tiene proceder con justicia, fuera de que elimina los obstáculos que conducen al cielo.

El prejuicio según el cual la afición por la literatura y el talento literario son especímenes de una flora o de una fauna que únicamente nace y prospera en los modestos y submodestos estamentos económicos, está deplorablemente extendido. Todavía hay gentes, ya que la ley de la inercia no ha sido derogada, tenaces en su tautología histórica que solo creen en “los poetas melenudos y piojosos” que el Tuerto López miraba de soslayo en las tabernas de Cartagena. Para destruir de raíz error tan colosal y persistente, bastaría escribir un nombre. Citemos para ahorrar tiempo el de Marcel Proust. Y agreguemos el del conde Donatien Alphonse François de Sade, a quien la posteridad elevó a la categoría de marqués.

El linaje y la holgura económica que conoció desde niño, en el común de las gentes eran nociones que militaban inconscientemente ―¡cuántas veces tiene el inconsciente un poder arrasador!― para negarle a Julio Mario Santo Domingo inclusive los modestos “atributos” que podían exigírsele para figurar en el Comité de Redacción de un humilde semanario “de provincia” que sin pretensión y apenas con entusiasmo aparecía a la luz pública.

La verdad es que, en ese entonces, éramos muy pocos, a lo menos dentro del círculo de Crónica, los que teníamos noticias del talento literario de Julio Mario Santo Domingo y de su capacidad, con estética y gracia, de poner una palabra detrás de otra en una hoja de papel que antes estuvo en blanco. Tampoco éramos muchos los que sabíamos de su gusto seguro, podría decirse infalible, en materia artística. Quizás algún día cuente cómo le compró, con trampa, un cuadro que había hecho Moras, el escultor, que por lo que recuerdo en este momento, podría colocarse en un lugar intermedio entre el jardín de las Delicias del Bosco y una escena que del Paraíso Terrenal hubiera podido pintar el aduanero Rousseau.

Portada de la reedición que hizo Ediciones La Cueva hace cinco años.

OPINIÓN AJENA

En una novela “ejemplar” de esas que destacan una moraleja a menudo demasiado obvia, Eduardo Zamacois, novelista “cubano de nación”, como dice Miguelito Valdés en un silencio que para él solo dejó la orquesta del Casino de la Playa, aconseja, a través de una fábula que solamente puede plantearse en términos literarios, desechar la opinión ajena. Ese escritor antillano, que por allá por la década del 20 estuvo dando saltos de rana por estos países luciendo en la cabeza unos rizos de abolengo bantú, describió en una novela suya, que precisamente lleva por título La opinión ajena, el caso de un pobre diablo que, por “no dar su brazo a torcer”, falleció en una mesa de cirugía donde los médicos iban a sacarle una bala que jamás había ingresado a su organismo. En fin, esto de la opinión ajena, para decirlo en términos muy poco originales, “tiene sus bemoles”. Por ahora, esos bemoles dejémoslos quietos en “el gran piano de la vida”.

En ese caso yo no quería menospreciar la opinión ajena. Quizá pensé entonces que al figurar yo como director de Crónica debía justificar la inclusión de Julio Mario Santo Domingo en el comité de redacción de Crónica, cuya nómina completa era la siguiente: Ramón Vinyes, José Félix Fuenmayor, Meira Delmar, Benjamín Sarta, Adalberto Reyes Olivares, Alfonso Carbonell, Rafael Marriaga, Julio Mario Santo Domingo, Germán Vargas, Juan B. Fernández R., Armando Berrameda Morán, Bernardo Restrepo Maya, Roberto Prieto, Álvaro Cepeda Samudio, Gonzalo González, Carlos Osío Noguera, Alfredo Delgado. El Comité artístico estaba formado así: Alejandro Obregón, Orlando Rivera, Alfonso Melo. Como director aparecía el autor de estos recuerdos, como jefe de la redacción Gabriel García Márquez. El semanario tuvo un gerente en Mario Silva.

Ahora no me explico cómo me dejé enredar por lo que era entonces y sería ahora un juego pueril. Las preguntas que me hacían y que en el mejor de los casos eran solo ridículas parodias del más torpe sarcasmo, las absolvía con una dialéctica que en aquellos momentos me parecía irrefutable. Con la providencial cooperación de ciertos vocablos que suministran de consumo Quevedo y Rabelais, yo me las arreglaba. Pero no dejaba de darme cuenta de que mis argumentos, que se me antojaban lúcidos a causa de su misma impertinencia, no encontraban vías de acceso a unas entendederas que tenían pasados unos cerrojos que hubieran envidiado los alcaides de La Bastilla. En algunas de sus Cartas Persas ―recordaba yo por esos tiempos― Montesquieu, que era barón, dice algo que tiene sentido: “Defiéndeme ante mis amigos y no pierdas el tiempo intentándolo frente a mis enemigos”. De todos modos, yo insistía en mostrar y demostrar que el nombre de Julio Mario Santo Domingo se justificaba de sobra en el comité de redacción de Crónica. Él nunca supo esto y no lo sabrá nunca, a menos que les eche un vistazo a estos dislates.

Comentaba yo esta situación, que hoy es tan tonta como en aquel tiempo, con Alejandro Obregón, y este dijo:

―Deja las cosas así. Que se frieguen.

Claro que en lugar de este verbo usó una palabra más enfática y rotunda que yo, “educado” por los jesuitas, no me atrevo a estampar en este escrito que aspira al “imprimatur”.

El prejuicio según el cual la afición por la literatura y el talento literario son especímenes de una flora o de una fauna que únicamente nace y prospera en los modestos y submodestos estamentos económicos, está deplorablemente extendido.

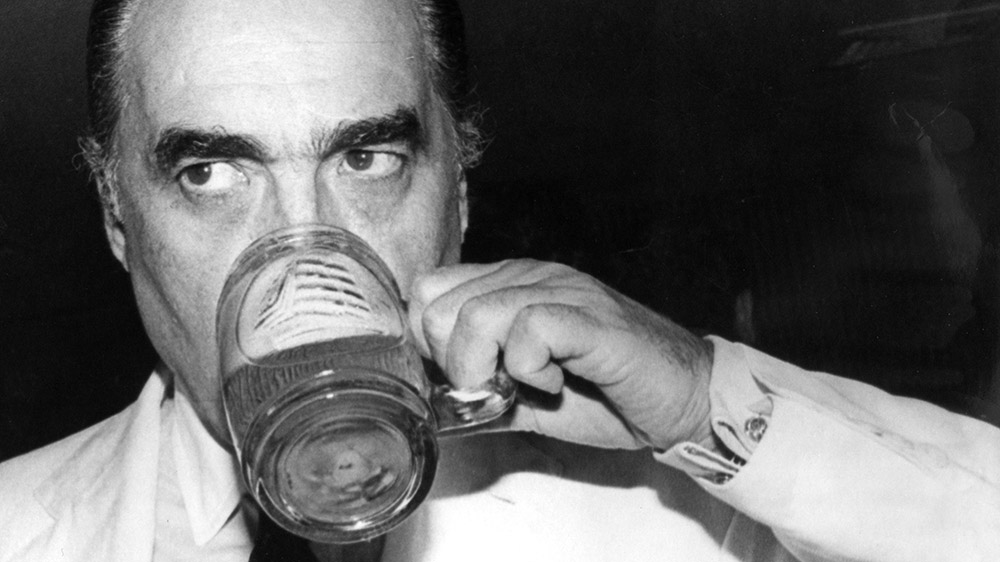

El industrial Julio Mario Santo Domingo haciendo una prueba de calidad a su producto estrella.

EN EL VIEJO CHOP SUEY

Las primeras palabras, Julio Mario Santo Domingo casi siempre las dice con los ojos, es decir, con una mirada que oscila entre la curiosidad y el recelo. Él siempre está viendo “más allá” y es decepcionante comprobar que cuando uno va, él ya viene. No sé cómo sería el approach, pero, de todos modos, Alejandro le pidió “algo” para publicar en Crónica. Ignoro cuántas vueltas le dio al asunto. Lo cierto es que una noche Julio Mario y yo nos vimos en el viejo Chop Suey, en aquel lado de ese establecimiento hoy convertido en leyenda, que le daba a uno la sensación de estar en un bungalow, en uno de esos escenarios en que se desarrollan algunos cuentos exóticos de Somerset Maugham o de Conrad. Allí, junto a palmeras que producían susurros semejantes a los que arrullaron a Gauguin, en un ambiente en el que se echaba de menos la vibración de guitarras hawaianas y fragancia de clavo y canela, estuvimos hablando no muy largo tiempo.

Julio Mario me entregó no más de tres cuartillas. Estaban escritas a máquina pero tenían enmendaduras y agregados en lápiz. El clip que sujetaba las hojas que querían bailar con las de las palmeras, exhibía arcaicas muestras de óxido que denunciaban prolongado olvido en una gaveta. Leí el texto, sentado en una silla de bambú, mientras que con el rabillo del ojo seguía las astutas peripecias de un ratón. Estaba escrito en inglés. Entonces Julio Mario me dijo:

―Tienes que traducirlo.

La clase de memoria de que estoy dotado, si es que puedo llamar memoria mi pobre o empobrecida capacidad de evocación, es la de que retiene emociones y solo uno que otro detalle. Mi memoria no sirve para reconstruir el laberinto de los episodios que relata Dickens o Balzac, o hasta el bueno de Eugenio Sue, pero ni siquiera los amplios y simples lineamientos del Grand Maulnes. Recuerdo, sin embargo, que en ese relato de Julio Mario Santo Domingo se describía una especie de fiesta o de inocente orgía en la que participaban algunos jóvenes despóticamente marcados con el complejo de Edipo y se aludía a las modas y las deformidades de Elsa Shiaparelli. Y con solícita diligencia maternal había que salirle al paso a alguien que empezaba a disolverse en el vértigo de la depresión, con un tubo de bencedrina, transitorio dispensador de felicidad. Ah, y había un joven, ya debe estar muerto o de viaje en un cuadro de Giorgio de Chirico, que distraídamente se metía la mano derecha en el bolsillo de sus pantalones y que llevó tan lejos su distracción o su ensimismamiento, que cuando vino a darse cuenta hacía como media hora que en el índice, sirviendo de eje, se enrollaban sus intestinos de la misma manera ―eso creo recordar ahora― como una tarde vi a un circunspecto caballero de Cartagena ―los cartageneros se distinguen de la demás gente porque parecen desplazarse con una halo― que jugaba con un llavero que hacía girar alrededor de uno de sus dedos, allá por los alrededores del Parque de los Mártires, mientras el sol, aparentemente acosado por una repentina vergüenza, se ocultaba en el horizonte.

En aquella extrañísima fiesta, los asistentes rotaban con la pesadez de una lenta pavana bailada por mastodontes en una forma que yo entonces misteriosamente relacionaba con algún relato de Antonin Artaud. Siendo mucho más Goya que Daumier y que Hogarth, Alejandro Obregón ilustró el cuento con un dibujo a tinta de la más cáustica mordacidad, con trazos que parecían zarpazos de un tigre rencoroso. Allí había una docena de rostros humanos o casi humanos, en algunos de los cuales, como una nata irremovible, se cuajaba la estupidez. Una de las “criaturas” del dibujo tenía un vaso en la mano y encima, en tipos de imprenta, estaba escrita la palabra “leche”. Se supone que la leche estaba destinada a reparar, por la vía ingesta, algún estrago que padecía una doncella, perdida en medio de esa comparsa, y que parecía hecha más bien para pulsar las cuerdas de un arpa en un mítico jardín del Mediterráneo mientras el viento mece en el aire sus cabellos de lino. El dibujo de Alejandro, en el que yo veía una pequeña obra maestra del sarcasmo, por largo tiempo lo busqué en vano. Definitivamente se perdió.

Gabito leyó el cuento en la traducción que yo había hecho. Volvió a leerlo delante de mí. Lo hizo lentamente. Una que otra vez en un pasaje imprecisable, se detuvo. Después, volviéndose hacia donde yo estaba, me dijo:

―Maestro, sabe una cosa, esto está muy bien.

En aquella época, el toque surrealista del cuento lo sustraía de la eventual admiración del “montón”. Muchos leyeron silenciosos, sin comentarios. Los “enterados” formularon algunos elogios.

Julio Mario Santo Domingo no volvió a colaborar en Crónica. No sería de extrañar que uno de estos días nos sorprendiera con una obra suya que podría ahora mismo encontrarse “cucuruteando” por los escritorios. Su inestabilidad mercurial lo hace inasible. Cuando por los cielos veo volar un jet, pienso que allá va Julio Mario Santo Domingo.

Alfonso Fuenmayor

Escritor y periodista colombiano. Fue uno de los integrantes del Grupo de Barranquilla, junto con Gabriel García Márquez.