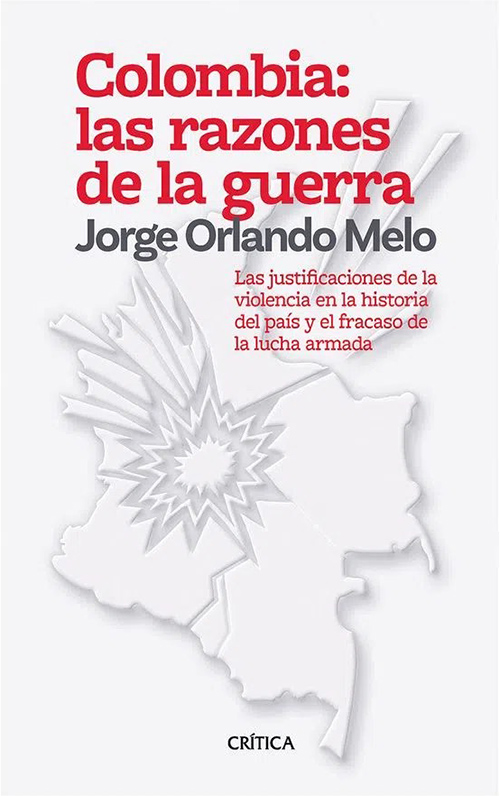

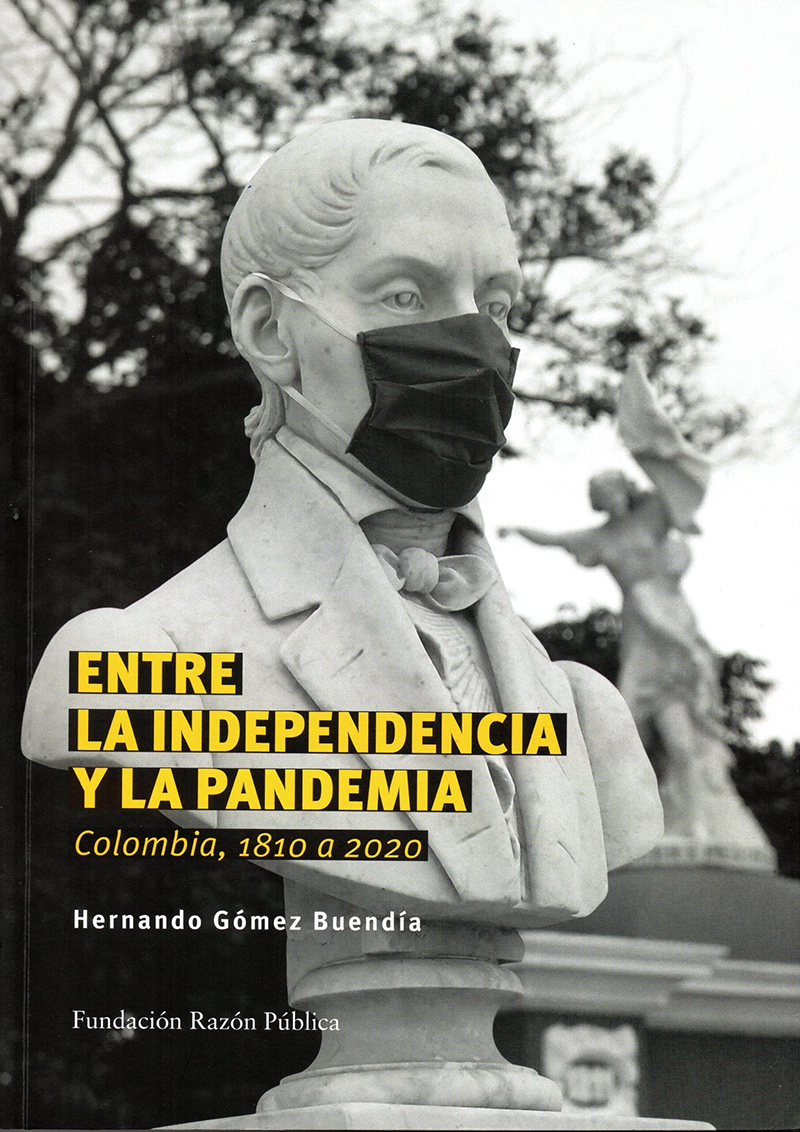

“Colombia: las razones de la guerra”, de Jorge Orlando Melo (Editorial Crítica) y “Entre la independencia y la pandemia. Colombia, 1810 a 2020”, de Hernando Gómez Buendía (Fundación Razón Pública), dos obras imprescindibles que explican la Colombia actual.

Mientras los políticos siguen hablando del plebiscito que no fue o de hacer trizas el acuerdo que ya se firmó, lo que más molesta la vida de cualquier colombiano que vive en nuestros mal planificados centros urbanos son “las 3c”: congestión, crimen y contaminación.

Colombia es un país tan complejo como interminable de estudiar. Por eso hay que celebrar que el encierro pandémico haya traído una explosión de libros sobre el país. Recientemente fueron publicados dos, cuyos autores no requieren mayor presentación y cuya lectura es tan provocadora como oportuna: Colombia: las razones de la guerra, de Jorge Orlando Melo (Editorial Crítica) y Entre la independencia y la pandemia. Colombia, 1810 a 2020, de Hernando Gómez Buendía (Fundación Razón Pública).

Se trata de dos textos de diferente naturaleza y alcance. El de Gómez Buendía es una suerte de manual de historia de Colombia tan extenso y desenfadado como bien documentado. Ofrece una aproximación interdisciplinaria a nuestra historia republicana en la que su autor se mueve con solvencia entre la economía, la ciencia política y la historia. Por su parte, el de Melo, historiador de profesión, se centra en un problema más específico: las razones que han justificado la violencia política desde la Conquista hasta el acuerdo de paz con las Farc. Allí repasa los protagonistas, las circunstancias y las justificaciones que se han esgrimido para hacerle la guerra al otro, en este país de hinchas (nunca mejor dicho).

Aunque se trata de dos libros con objetos diferentes, intentaré un diálogo entre ambos pues además de que sus autores son reformistas liberales o liberales igualitarios –en términos de teoría política–, convencidos de la necesidad de fortalecer y corregir el Estado, la democracia y el capitalismo que tenemos, encontré varias conclusiones coincidentes. Quizás la más relevante sea que la lucha armada fracasó y que el acuerdo de 2016 abre la posibilidad de un nuevo ciclo en la historia del país en la que se aborden, por fin, las reformas aplazadas.

“Colombia: las razones de la guerra”, de Jorge Orlando Melo (Editorial Crítica) y “Entre la independencia y la pandemia. Colombia, 1810 a 2020”, de Hernando Gómez Buendía (Fundación Razón Pública), dos obras imprescindibles que explican la Colombia actual.

La violencia política: una decisión voluntaria de sus actores

Los estudios sobre la violencia política en Colombia le han dado un excesivo peso explicativo a los factores materiales: la tierra, la desigualdad, la inequidad y la exclusión política. En consecuencia, y omitiendo la comparación con otros países (el conflicto armado nos ha vuelto ensimismados), se suele sostener que en Colombia existen causas objetivas de la violencia. Cuestionar esta tesis, no está de más decirlo, no supone suscribir un relato ingenuo sobre nuestro régimen político, pues es un hecho que el país se raja hoy en cualquier indicador que mida el reparto equitativo de la tierra, la desigualdad o la pobreza. Y es un hecho que la izquierda nunca ha llegado al poder.

Por el contrario, ambos autores sostienen dos tesis que pueden parecer de Perogrullo, pero no lo son: una, que los actores armados han hecho la guerra porque han optado consciente y deliberadamente por la violencia como medio de transformación política y social. Y dos, que quienes optaron por la lucha armada no consiguieron ninguna reforma significativa y por el contrario, contribuyeron a estigmatizar a sus compañeros de ruta y a radicalizar a las élites. Aunque se trata de una conclusión analítica, tiene, en ambos, una profunda carga moral. Y no podría ser de otro modo, si se tiene en cuenta que el 88.5 % de los muertos del conflicto entre 1958 y 2012 fueron civiles o población no combatiente.

Desde 1982 hasta 2016 la opinión nacional se dividió entre tratar con mano dura o blanda a la subversión, pasando por alto que el desempleo, la informalidad, y la construcción del Estado eran asuntos más urgentes y relevantes para la vida de la gente.

La paradoja es que, según Melo, a pesar de que hemos tenido una larga tradición de violencia política, la opción por la lucha armada nunca se ha discutido con seriedad. ¿Hasta qué punto el hecho de que nunca hayamos tenido una discusión seria sobre la lucha armada la mantuvo como recurso legitimado tácitamente por algunos sectores políticos, sociales e intelectuales? ¿Qué tanto las negociaciones con los grupos armados y los mecanismos institucionales de justicia transicional se han centrado en los efectos de las violencias pero han dejado irresuelto el problema de las justificaciones y las motivaciones de sus actores?

Una explicación se puede encontrar en el concepto de Gómez Buendía de las “polarizaciones falsificadas”, que significa que acá hemos dado las discusiones que no son. O dicho de otro modo, que hemos formulado mal los problemas públicos. Así, por ejemplo, mientras los revolucionarios se dividieron alrededor de qué tipo de sociedad implantarían cuando se tomaran el poder, nunca discutieron si en Colombia se daban las condiciones –el apoyo popular, para empezar– para tomarse el poder. O que desde 1982 hasta 2016 la opinión nacional se dividió entre tratar con mano dura o blanda a la subversión, pasando por alto que el desempleo, la informalidad, el rentismo y la construcción del Estado eran asuntos más urgentes y relevantes para la vida de la gente.

Un país de paradojas

Ambos libros –parece una señal de los trabajos sobre Colombia– tratan de explicar las múltiples paradojas de lo que somos. El de Gómez Buendía, la paradoja de ser un país con una violencia política muy frecuente –en el siglo XX, más que en el XIX– y una democracia electoral muy estable (ambos datos medidos comparativamente). El de Melo, la de una cultura política en la que siempre ha habido razones y argumentos racionales disponibles para justificar las violencias conquistadoras, emancipadoras, partidistas o románticas.

Y acá emerge otra paradoja: hemos heredado una tradición hispánica y católica para más señas, muy enfocada en tener la razón –sin los eufemismos de “dejación de armas” y sin las cuotas de poder que el Estado les dio, algunas organizaciones armadas jamás se habrían desmovilizado– lo que nos ha llevado a tener guerras especialmente crueles y persistentes. Pero, al mismo tiempo, desde 1982 ha habido más negociaciones que organizaciones alzadas en armas y hemos sido muy ingeniosos para darle un cierre jurídico a las guerras: desde las Constituciones del todo o nada del XIX hasta los acuerdos kilométricos como el de La Habana. En síntesis, en Colombia han convivido el dogmatismo de los memoriales de agravios con el pragmatismo de los procesos de paz.

Dos paradojas más. Una, que a pesar de toda la sangre que ha corrido, seguimos teniendo una guerrilla activa mientras en el mundo occidental la lucha armada es una pieza del museo de la Guerra Fría. Y dos, que mientras los políticos siguen hablando del plebiscito que no fue o de hacer trizas el acuerdo que ya se firmó, lo que más molesta la vida de cualquier colombiano que vive en nuestros mal planificados centros urbanos (2 de 3 según datos de 2005) son “las 3c”: congestión, crimen y contaminación.

Y así, aunque las élites han sido protagonistas y responsables de la violencia política, han sido también, paradójicamente, quienes han propiciado las siete mayores coaliciones de la vida republicana: dos de ellas sirvieron para acabar las dictaduras militares (la de Melo y Rojas), dos más dieron origen al Estado-nación y establecieron el orden conservador (1886 y 1910), otras dos concluyeron con las dos mayores violencias del XX (1948 y Frente Nacional) y la última sirvió para acabar la guerra contra las Farc (2002 y 2016).

Así las cosas, nuestra historia parece aconsejar un nuevo pacto entre las élites para recomponer la fractura que dejó el plebiscito de 2016, pues como advierte Hernando Gómez Buendía: “las coaliciones entre contrarios de la élite han sido el método eficaz para sortear los grandes desafíos o para administrar las más graves tensiones a lo largo de más de dos siglos”.

El fin de la violencia política y la batalla por la narrativa

Desde una aproximación clásica de las ciencias sociales, ambos textos formulan una distinción entre violencia política y violencia criminal, y se ocupan principalmente de aquella. Creo, sin embargo, que dicha distinción no suele ser tan nítida, menos aún en un contexto en el que la política se ha criminalizado y en el que el crimen tiene tentáculos políticos. En este sentido, parte de la excepcionalidad del caso colombiano no solo es la persistencia de la violencia política sino el trasvase entre la violencia política y la criminal. Ello explica, a mi juicio, porqué la solución negociada siempre ha sido –y será, si el ELN quiere algún día– insuficiente para contener los nuevos ciclos de violencia.

Y es que la idea de que lo político trae consigo un proyecto de sociedad o es, de algún modo, altruista, explica el poco espacio que ocupa en ambos textos la violencia paramilitar. Mientras Melo advierte que esta se justificó siempre de manera intelectualmente precaria en el derecho a la legítima defensa, Gómez Buendía adelanta una tesis audaz y estremecedora: en la guerra contra la subversión, los paramilitares le hicieron la guerra sucia al Estado. Ambas tesis, impecables, dejan, sin embargo, algunas preguntas: ¿Fue una coincidencia en la cual el enemigo de mi amigo es también mi enemigo, o hasta qué punto y de qué modo ello ocurrió en connivencia con las élites? Más aún, ¿se trató de un proyecto político impulsado desde arriba para mantener el orden conservador?

De cualquier modo, la cercanía que ha habido entre amplios sectores sociales y castrenses con las diversas formas de autodefensa civil amerita posteriores indagaciones y plantea interrogantes sobre el papel del Estado en una sociedad tan fragmentada. No solo por razones históricas, sino porque, como se vio recientemente, el uso de la fuerza por parte de civiles o de éstos en complicidad con agentes estatales parecería hacer parte aún del sustrato ético de los estratos acomodados del país.

El Acuerdo de 2016 selló el fracaso de la violencia política en la historia del país, es decir, marcó el fin de la mayor disfuncionalidad de nuestra cultura política: la combinación entre armas y votos.

En efecto, durante las guerras civiles del XIX, la hegemonía conservadora de principios del XX y durante La Violencia la Fuerza Pública actuó como el brazo armado de los gobiernos o de los partidos tradicionales. No obstante, el posacuerdo debió haber pasado a retiro la motivación anti-insurgente. Por eso, aunque hoy se evidencian continuidades con las épocas del Estatuto de Seguridad de Turbay, hay también rupturas que es necesario comprender y que se sitúan más allá de la denuncia indignada del “enemigo interno” y de la caricatura de la “revolución molecular”.

Aunque emocionalmente la historia del país está lejos de ser un largo lamento o una sostenida autocomplacencia, ambos autores son optimistas con el hecho de que en la Colombia de hoy no se avizoran ideologías que justifiquen la violencia política o una nueva cruzada revolucionaria. Esto no quiere decir que dejaremos de padecer las demás violencias. Pero el acuerdo del 2016 selló el fracaso de la violencia política en la historia del país, es decir, marcó el fin de la mayor disfuncionalidad de nuestra cultura política: la combinación entre armas y votos. Por eso es el fin de un ciclo y una oportunidad para la modernización.

Finalmente, tras el acuerdo de La Habana el país entró en una fase caracterizada por lo que en otro lugar denominamos la batalla por la narrativa, esto es, un tiempo en el que nos asomamos al pasado para esclarecer y explicar lo que ocurrió y –ojalá– reconocerlo y aceptarlo. Quizás conocer la historia no nos inoculará contra la eventual repetición de sus pasajes más oscuros. Lo que sí es seguro es que conocer la historia es la mejor forma de inmunizarse contra los relatos ideológicos del pasado, tan funcionales a quienes sacan provecho de ellos. Y contra la cantaleta de los despistados que los reproducen.

Iván Garzón Vallejo

Profesor universitario. Su más reciente libro se titula: Rebeldes, románticos y profetas. La responsabilidad de sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado colombiano (Ariel, 2020). @igarzonvallejo