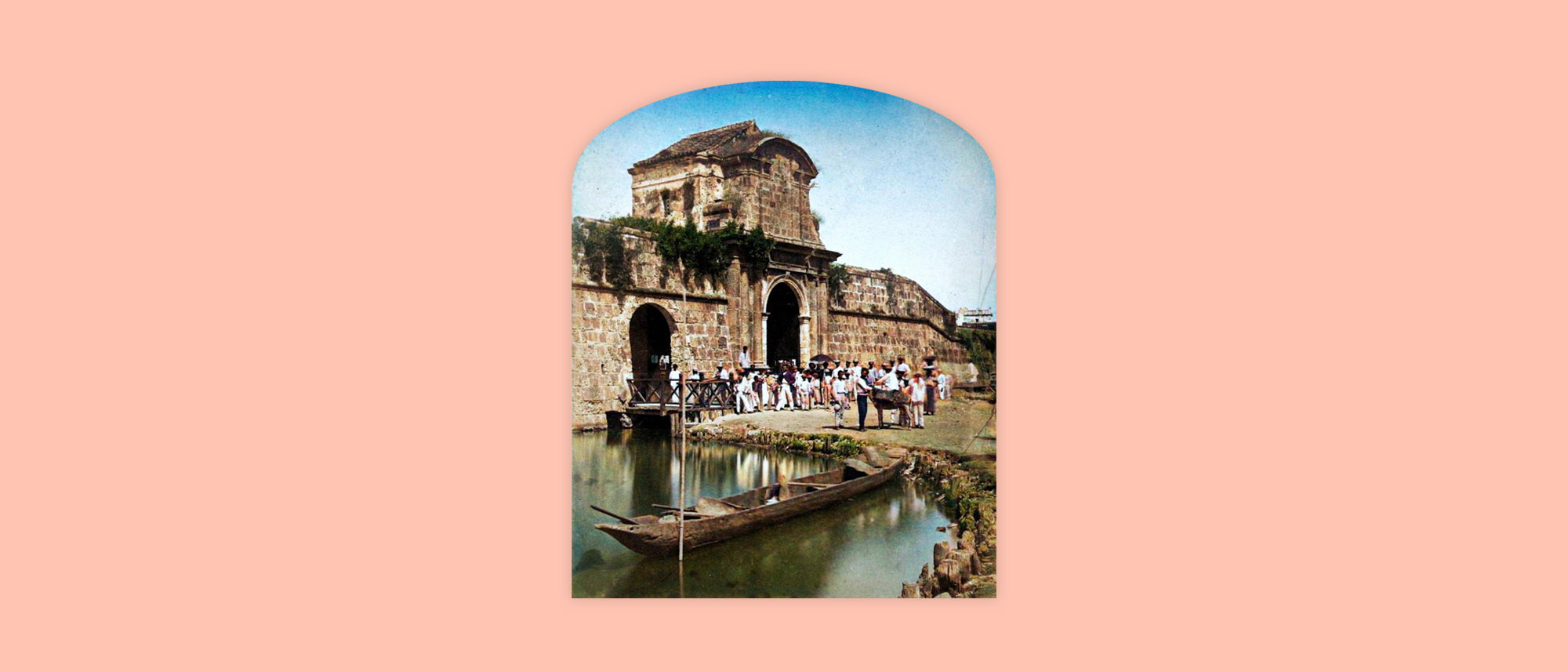

Boca del puente levadizo sobre el caño San Anastasio en la Cartagena de la década de 1870. Foto: Colección Robert N. Dennis.

Viaje visual y olfativo a la Cartagena del pasado.

Es verdad de perogrullo decir que las ciudades son caleidoscopio de olores distribuidos por áreas de acuerdo con las condiciones naturales, sanitarias y laborales. Tenían olores de base, constantes, productos de las aguas negras que desde las casas salían a las calles, corrientes que inútilmente intentaron ser reguladas desde finales del siglo XVIII mediante disposiciones que obligaban a construir pozas sépticas y canales para encausar las aguas residuales. Los habitantes de las ciudades se acostumbran a esos olores.

Pero sobre ese basamento olfativo se sobreponían olores circunstanciales, con cierta periodicidad y los que también marcaban algunos ambientes del espacio urbano. Así sucedía en la Cartagena del siglo XVIII, ciudad marítima que tenía la singularidad de estar fortificada, lo que les imponía ciertas condiciones sensitivas a sus habitantes.

Por ejemplo, en 1769 se estableció la Real Fábrica de Aguardiente en la Calle del Estanco del Aguardiente, ocupando desde esta hasta el lienzo de muralla que se llamaba de la Marina, en el lote en el que funcionó el Colegio de la Presentación hasta hace pocos años. Ahí se concentraban centenares de botijas extraídas de la caña de azúcar, alcoholes procesados en alambiques, quintales de leña para los fogones y centenares de kilogramos de anís en grano que se le agregaba al licor. Los olores etílicos y de la quema de leña, aunado a los de las mieles que emanaban eran aminorados por los desechos de la caña de azúcar en descomposición que se arrojaban al mar por los lados del Claustro de la Merced y el Boquetillo.

La Real Fábrica de Cigarros, creada en 1778 en la Calle del Estanco del Tabaco, ocupando cuatro casas de dos plantas cada una, tenía el olor característico de la hoja solanácea, y de los aliños que se le agregaban para mejorar la calidad.

La Plaza de la Carnicería, contigua a la de la Hierba, y comprendida entre las calles de la Esperanza y del Boquete, plaza que prolongaba las funciones de mercado, la que muralla y puerta de por medio se unía con el Hoyo del pescado –parte externa de la actual Torre del Reloj–, olía a verduras, a pescados, mariscos y a carnes en descomposición.

Igual sucedía con la lengua de tierra que terminó uniendo a las dos islas sobre las que creció la ciudad, área conocida como el Camellón del Puente (actual Camellón de los Mártires), llena de pequeños locales comerciales, sitio de las vivanderas y de atraque de las canoas cargadas de alimentos que provenían del Sinú y del bajo curso del río Magdalena. Pulperías, tiendas de licores y pequeños bodegones con alimentos proporcionaban el olor característico a este sitio, el que se confundía con los emanados de las deposiciones de las personas y bestias y al metano que emanaba de la descomposición orgánica de lo que sobrevivía del antiguo caño de San Anastasio. Próximo a esa zona estaba el Matadero de la ciudad, el que, a pesar de ser lavado diariamente, también contribuía a odorizar esta área.

En la batería de San Ignacio, situada en la Plaza de Armas y prolongación de la plaza de la Aduana, el Apostadero de la marina tenía parte de sus depósitos en los se acopiaban breas, alquitrán, panes de sebo de res, velámenes, maderas y metales. Las emanaciones de estos materiales también otorgaban las características olorosas de esta zona.

En la Calle Larga estaba situados la mayoría de los talleres de herrería con sus fraguas y hornos en los que utilizaban carbón vegetal. El humo emanado de los hornos y de la quema de los cuernos de res para elaborar los mangos de los machetes y cuchillos también producían los olores de esa zona de la ciudad. La parte externa de la muralla del Arsenal de la marina estaba llena de maderas traídas de distintas partes de la provincia, al igual que de cocinas de breas, alquitrán y sebos para calafatear los cascos de los barcos.

En varios puntos de Getsemaní el Apostadero de la Marina tenía los depósitos de carne de res y de cerdo en tasajo, guardada en barriles, de los que emanaban olores que daban características olfativa a esas zonas. En la Calle de Badillo la panadería de Jácome Bolaños, contratista proveedor de panes-bizcochos para el apostadero de la marina, con una producción diaria de más de 700 libras, el olor a pan caliente y a leña eran su característica. La plaza de la Hierba también debió tener sus olores singulares.

En época de lluvias las calles podían convertirse en lodazales con aguas lluvias estancadas. Y las aguas negras salían hacía las calles hasta que a finales del siglo XVIII se obligó a los propietarios a construir pozos sépticos y a empedrar los frentes de las viviendas. En los meses de brisas (diciembre a abril) estos olores podían disiparse o mezclarse. Todos los hogares cocinaban con leña, y a determinadas horas del día los olores de la cocción de los alimentos también impregnaban el ambiente.

En la Calle de Badillo la panadería de Jácome Bolaños, contratista proveedor de panes-bizcochos para el apostadero de la marina, con una producción diaria de más de 700 libras, el olor a pan caliente y a leña eran su característica.

Olores de menores intensidades y de influencias en áreas reducidas eran producidos por los talleres artesanales. Carpinterías, ebanisterías, zapaterías y talabarterías marcaban algunas calles con los olores de los pegantes (cola producida con despojos de reses), cueros, betunes y pinturas, maderas y lejías. Pequeños talleres de dulces también producían sus olores en determinadas horas del día. En los patios de las casas habían sembrados frutales de guayaba, grosellas, guindas, tamarindos, mameyes, que también aromaban el ambiente en épocas de cosechas.

La concentración de tropas del Regimiento Fijo en los claustros de La Merced y San Diego, y a partir de 1792 en el Cuartel del Fijo también producía sus olores, especial por la concentración de las excretas.

En épocas de lluvias el petricor –el olor a lluvia– podía disipar por momentos muchos de esos olores, y la acumulación de moho en las paredes y techos también tenían sus efectos olorosos en los habitantes y visitantes de la ciudad.

La mayoría de las casas tenían sus pesebreras en los patios en que se tenían bestias de carga y de montar, y el olor a boñiga y a orines de burros, caballos y cerdos también emanaban y se percibían en el ambiente. Y las bestias de carga empleadas en las labores de las fortificaciones también determinaban olores en algunos puntos de la ciudad. En especial en los alrededores de los baluartes que hoy dan hacia el Parque de la Marina, donde las labores de las fortificaciones contaban con talleres y pesebreras. En 1756 había 29 bueyes y 103 burros; en 1776, 150 bueyes, 127 burros y 5 caballos; en 1782: 126, 120 y 5. En 1785: 154, 133 y 6. 1796: 33 bueyes, 38 burros y 2 caballos. La tendencia decreciente refleja el cierre del ciclo de las grandes construcciones (1754-1794), y la realización de trabajos de reparaciones y obras menores.

Querido lector: nuestros contenidos son gratuitos, libres de publicidad y cookies. Si te gustan nuestros artículos apoya nuestro periodismo compartiendolos en redes sociales.

Sergio Paolo Solano

Historiador. Profesor del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Doctor en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.