El castillo de San Felipe del Morro, en San Juan de Puerto Rico, comenzó a ser construido en 1539 y se culminó en 1790. Hoy es uno de los principales atractivos turísticos de esta isla caribeña. Foto: Historia del arte 2.0.

Durante la Colonia el Caribe fue un mar fortificado. Custodiado por castillos, fuertes, baterías y murallas, poco ha estudiado la Historia sobre la influencia que tuvo en la sociedad y la cultura de la región la construcción de estas obras de arquitectura militar.

En los tres últimos decenios hemos asistido a varias redefiniciones del gran Caribe como una región geohistórica. Las diversas denominaciones que le dieron los diferentes imperios que han hecho presencia en él a lo largo de su historia, dejó su huella en la manera como se le concibió durante mucho tiempo al ser reducido solo al arco de islas que va desde el sur de la península de la Florida hasta las costas de Venezuela.

Hasta cierto punto esa reducción del Gran Caribe solo a la parte insular se debió a que sus características sociales, históricas, económicas, se anclaron a la economía de plantación y a sociedades altamente esclavistas, argumento en el que la obra Capitalismo y Esclavitud (Capitalism and Slavery) de Eric Williams tuvo un papel fundamental.

Con el despegue de los estudios contemporáneos de las ciencias sociales y humanas se logró que el área continental del norte de Suramérica y a Centroamérica se reconociera e incluyera como parte del Gran Caribe, y que, por tanto, se aceptara que se trata de una región geohistórica con diversidad natural y ambiental, socioétnica, económica, cultural y política. En el medio colombiano Alberto Abello coordinó un libro titulado Un Caribe sin plantación, colección de ensayos escritos por diferentes autores que, como su nombre lo indica, se esforzaron en mostrar un Caribe distinto al asociado a la economía de plantación insular.

Por una historia social de los sistemas defensivos

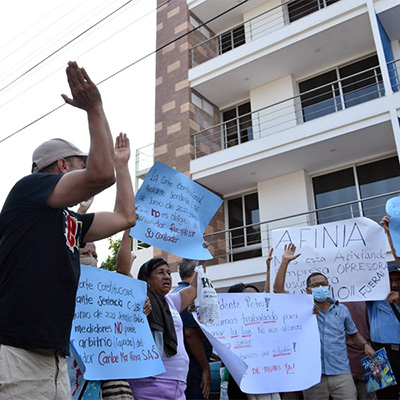

Pero más allá de la economía de plantación, la esclavitud y de la diversidad en todos los aspectos, el Caribe, por encima de las diferencias imperiales, tenía en común un hecho que usualmente pasa desapercibido para los analistas. Me refiero a que fue un mar fortificado y a que sus principales ciudades y puntos geográficos considerados neurálgicos para los intereses de los imperios fueron dotadas de complejos sistemas defensivos integrados por fuertes, baterías, murallas, depósitos cuarteles militares, apostaderos-arsenales de marinas, astilleros y talleres que definieron sus fisionomías urbanas, la vida social y cultural.

La gran cantidad de estas construcciones fueron levantadas con piedras coralinas, ladrillos, tejas, maderas, hierro y otros materiales por los imperios europeos en sus posesiones isleñas y de tierra firme, lo que llevó a Rodolfo Segovia Salas a acuñar la metáfora del gran “lago de piedras”. Hasta el momento la gran mayoría de los estudios dedicados a estos sistemas defensivos se han centrado en los temas de la ingeniería militar, la historia militar de ejércitos y milicias, las formas de financiamientos aplicadas por los imperios para sus construcciones y mantenimiento, y algunos circuitos de aprovisionamiento de materias primas. Estas preocupaciones también han ocupado las cavilaciones de quienes se han interesado en las historias de los astilleros-apostaderos-arsenales.

Sin embargo, la historia social ligada a esas construcciones y a los astilleros-apostaderos-arsenales aún sigue a la espera de investigaciones que analicen sus consecuencias sociales. Es de imaginar que esos sistemas defensivos necesitaron de grandes cantidades de mano de obra, trabajadores de diversas condiciones (libres, esclavos y presos), con distintas capacitaciones y provenientes de muchas procedencias. También requirieron del empleo de conocimientos técnicos, herramientas y dispositivos mecánicos y de materiales con sus respectivos circuitos de aprovisionamientos. Y todo ello coronado por oficios jerarquizados y salarios, que, a su vez, redundaron en diferentes condiciones y formas de vida, expectativas sociales y procesos de diferenciación social. Es una larga agenda de investigaciones que aún está a la espera para ser abordada.

Es necesario avanzar en el estudio de la mano de obra empleada en los sistemas de defensas y de dónde provenía. Es imprescindible avanzar en las investigaciones sobre los oficios manuales a ras de suelo, sus formas de aprendizaje y reproducción, técnicas empleadas, demanda y valoraciones sociales sobre estos. Y esto último obliga a ir más allá de andar repitiendo la ideología de que “la cultura española tenía una inmensa aversión a los oficios”. Quizá sí; quizá no.

Pero el problema no radica en esa salida fácil. Lo que debe ocupar a los historiadores es la pregunta acerca de qué significaban los oficios para quienes los ejercitaban y cómo eran vistos y valorados por quienes estaban en parecidas condiciones sociales. Las relaciones de los trabajadores con los ingenieros militares y navales que dirigían las obras, profesión que tenía una relación estrecha con el trabajo manual. Y, por ello, se impone romper las herencias proporcionadas por la documentación de archivos que solo proyectan las miradas que tenían las elites y autoridades sobre los oficios mecánicos.

El mar Caribe, un lago de piedras… mapa de las fortificaciones españolas en los territorios insulares y continentales del Caribe. Foto: Explore Caribe.

El Caribe fue un mar fortificado y sus principales ciudades y puntos geográficos considerados neurálgicos para los intereses de los imperios fueron dotadas de complejos sistemas defensivos integrados por fuertes, baterías, murallas, astilleros y talleres que definieron sus fisionomías urbanas, y la vida social y cultural.

También debemos avanzar en el estudio de las partidas presupuestales destinadas al pago de jornales y a las raciones diarias de esclavos y presos condenados a trabajos forzados. Las diferencias salariales acorde con la importancia de los oficios y las jerarquías entre sus ejercitantes. El empleo de mano de obra acorde con las distintas fases de las obras. Las relaciones entre los salarios y el costo de vida, y, por tanto, también debemos prestar atención a las formas de abastecimientos de alimentos por parte de los centros urbanos, escenarios de los sistemas defensivos. Y las características de la unidad familiar promedio también es importante, sus ingresos y las estrategias para rendir los recursos. Para no alargar la agenda de temas, las relaciones entre oficios, formas de vida, las expectativas construidas por las familias de trabajadores para mejorar su posición en el orden social.

Como concluirá el lector, se trata de un complejo programa de investigación de historia social que requiere consultar mucha información de archivos, en los que, por fortuna y por debido la acuciosidad del sistema de la administración real española, reposan informes detallados, semana tras semana, de las labores en los sistemas de defensas. En los archivos nacionales de los países del Caribe, se encuentra parte de esa información. Lo mismo que en el Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, Archivo de la Marina “Álvaro Bazán” y en otros repositorios documentales españoles. Esa información, al igual que los planos de las obras y mapas con sus ubicaciones ya se encuentran en internet a la espera de los investigadores.

Solo abordando esta agenda de investigaciones tendremos una imagen detallada sobre la configuración social de muchas ciudades caribeñas, como también del Gran Caribe.

Citando una columna de prensa (El Heraldo, Barranquilla, octubre 10 de 1940) de Ramón Vinyes, librero español radicado en Barranquilla que dio origen al sabio catalán de la novela Cien Años de Soledad, podemos también preguntarnos y preguntar a la comunidad de historiadores: “¿A quién la tarea de hundir las manos en las sombras?”. Es un gran desafío que hay que enfrentar para avanzar en el estudio del Gran Caribe.

Querido lector: la experiencia de disfrutar de nuestros contenidos es gratuita, libre de publicidad y cookies. Apoya nuestro periodismo compartiendo nuestros artículos en redes sociales y ayúdanos a que Contexto llegue a más personas.

Sergio Paolo Solano

Historiador. Profesor del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Doctor en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.