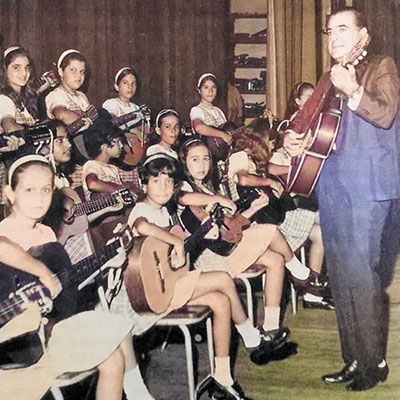

El escritor colombiano Ricardo Silva Romero ya había incursionado en la literatura de temática deportiva con su libro “Autogol”. En “Alpe d‘Huez lo hace relatando una de las épicas colombianas del último siglo: el ciclismo. Foto: Carolina López.

Ricardo Silva Romero: “Los colombianos seguimos respondiéndole a la cultura de la aniquilación con una cultura del coraje”

Quince años después de la publicación de Autogol, el escritor colombiano Ricardo Silva Romero vuelve con Alpe d’Huez, una novela con el ciclismo y Lucho Herrera como protagonistas, y cuyas hazañas son la excusa perfecta para mirarnos como país épico de tragedias y comedias.

Dos locutores radiales enloquecidos que durante años de trabajo conjunto se han querido, se han cuidado y se han odiado, narran la gesta épica de Lucho Herrera al recorrer más de 150 kilómetros para ganar una de las etapas reina del Tour de Francia el 16 de julio de 1984, logrando la mejor posición que había alcanzado un latinoamericano en ese certamen hasta entonces. De esa senda que abrió el Jardinerito de Fusagasugá para Parra, Bernal, Quintana, Urán y otros escarabajos que hoy nos hacen potencia mundial, y entre competiciones tortuosas, luchas contra el cuerpo y la mente, héroes desmoralizados y derrotas que se intercalan con la gloria, nos narra Ricardo Silva Romero en su libro Alpe d’Huez (Alfaguara, 2024).

En las páginas de esta novela recorremos una parte de la vida de Herrera y su andar en bicicletas de un solo piñón en un país donde los ciclistas “se han dado silvestres” como también se han dado naturalmente guerras perpetuas y violencias que no terminan. Silva Romero nos cuenta un hito en la historia deportiva del país que se entreteje con reinas, presidentes, mártires, narradores y “pequeños indígenas de piel de cobre que trepan como los dioses” (p. 34), todos con pavor entre las vísceras, todos temiendo el ocaso, todos siendo humanos.

Juan Camilo Rincón: ¿Dónde nació la idea de escribir sobre este tema específico y convertirlo en literatura?

Ricardo Silva Romero: Yo he vivido pendiente del ciclismo desde que tengo memoria. Hice el álbum de Panini que salió cuando yo era niño. Coleccioné la revista Mundo ciclístico. Jugué carreras enteras, de tres semanas, con tapas de Coca-Cola. Puse la alarma a las cuatro de la madrugada para empezar a escuchar las transmisiones apenas comenzaran. Sólo le he pedido su autógrafo a una persona entre todas las personas que hay: a Lucho Herrera. Monté bicicleta todo lo que pude porque pedalear siempre me ha sacado de las peores crisis. Cuando era más periodista, que nunca lo he sido mucho, pude entrevistar a los protagonistas colombianos que mejor me han caído, pero en especial fue una alegría hablar con Lucho Herrera y con Nairo Quintana. O sea que… ya que quien escribe, escribe para ir poniendo afuera lo que tiene por dentro, era cuestión de tiempo que me sentara a escribir una novela que no sólo recreara ese mundo, sino que reviviera esa alegría. Tuve la idea hace muchos años. Y estoy feliz de haberla puesto en escena tal como yo quería.

J.C.R.: ¿Cuál fue el mayor desafío de convertir en una novela esos hechos deportivos?

R.S.R.: Después de haberla escrito, noto que hay varios desafíos que debieron empujarme a escribirla. Escribir una novela coral, que me ha gustado hacerlo en los últimos años, siempre es un desafío, pero más una que sucede en un mundo que yo sólo conocía como cualquier aficionado. Escribir de deportes siempre me ha atraído porque, quizás suene perezoso, la alegoría suele ser evidente: narrar la etapa del Alpe d’Huez de 1984, por ejemplo, es una manera de retratar el viacrucis que vivimos todos, con sus precipicios y sus ascensos, y también una manera de recordar que vivir es librar un pulso con el cuerpo que nos tocó en suerte. El desafío, cuando uno escribe de deporte, es no empobrecer, no devaluar esa alegoría, sino jugar con ella, celebrarla, ponerla al servicio de los lectores. Mi idea era retratar tanto lo épico como lo dramático que se da en una sola etapa del Tour. Responderle a la tragedia de Autogol con una comedia que perdone a sus personajes. Parodiar un poema nacional con todo el humor que viniera al caso. Y contagiar el amor por esos personajes que vienen de mi infancia.

Una de las cuestiones que pone de presente el libro es la grandilocuencia de los comentaristas y narradores deportivos. ¿Cómo ve hoy a esas figuras del periodismo colombiano?

Yo admiro de verdad, sin nada de ironía, a esos narradores. Son figuras importantes de mi infancia, de mi educación, que tuvieron un lugar en la cultura, y que siguen teniéndolo a pesar de todo. Se da uno cuenta, mientras escribe sobre ellos, que sus voces dan vuelo a las competencias deportivas. Por supuesto, a ratos les sale mal la sabiduría y les queda chueca la poesía, pero la emoción con la que se enfrentan a una etapa o a un partido puede ser memorable. Por otro lado, hay que decir que todo se ha relativizado y atomizado desde la época de Lucho Herrera. Hay menos certezas. Hay menos autoridades para bien y para mal. Pero la vocación a narrar las épicas del deporte, con las herramientas de la ficción, con los suspensos, los humores, las dramaturgias que articulan las experiencias humanas, sigue siendo una vocación colombiana. ¿Qué dice de nosotros? Que necesitamos viacrucis narrados en clave de redención. Que merecemos pequeños triunfos. Que creemos más en el relato que en los hechos. Y que seguimos respondiéndole a la cultura de la aniquilación con una cultura del coraje.

También aparece la idea de los logros deportivos como gestas, hazañas, acontecimientos épicos e incluso míticos (“Los hércules del pelotón quedaron hechos cíclopes” Pág. 34).

Alpe d’Huez es, de cierto modo, una parodia de poema nacional, de poema épico en el que se retrata una cultura y se da con personajes ejemplares que la honran. Colombia ha sido arrasada por el pensamiento épico: el descubrimiento, la conquista, la colonia, la explotación, la subyugación, la violencia. Pero ha sido redimida, repito, por el pensamiento dramático, y en especial, dentro del pensamiento dramático, por la comedia. Un poema épico en clave de comedia es un poema épico que perdona a sus personajes, y de eso, de perdonar las torpezas humanas, de contener las voces violentas, se trata esta novela.

Portada del libro de Ricardo Silva Romero, publicado por Alfaguara.

Colombia ha sido arrasada por el pensamiento épico: el descubrimiento, la conquista, la colonia, la explotación, la subyugación, la violencia. Pero ha sido redimida, repito, por el pensamiento dramático, y en especial, dentro del pensamiento dramático, por la comedia.

Y cada vez más comprendemos que se use ese lenguaje.

El lenguaje exuberante de los narradores es comprensible: quiere hacer ver lo que se está oyendo o quiere cargar de importancia lo que se está viendo. Podría pensarse que narrar lo que se ve es redundante, como lo enseñan los talleres de guion, pero lo cierto es que, como si se tratara de probar que el contrapunto entre lo que se oye y se ve puede ser milagroso, fascinante, decenas de películas maestras tienen una voz en off y una banda sonora que enriquece sus secuencias. Nuestros narradores son exóticos en el contexto del mundo, pero es que están respondiéndole a una historia plagada de violencia, y saben que acá nos hace falta voltear a mirar a los seres admirables.

¿Cómo fue el trabajo literario de narrar una hazaña deportiva hilándola con otros temas de la época?

Fue un placer porque creo firmemente en esa hazaña. Fue una reconstrucción de la infancia, pero también una celebración de esas proezas que merecen ser recordadas. Investigar esa etapa del Tour de Francia es recrear esa Colombia, de julio de 1984, que empezaba a vivir una nueva clase de zozobra. Y es, de cierto modo, servirse de la nostalgia para revitalizarse. El sólo gesto de escribir “haga el cambio con Rimula…”, a mi modo de ver, justifica el proyecto, nos vuelve los niños que siempre hemos sido. Desde que escribí Autogol he tendido a hilar las noticias con las ficciones, y para este momento me parece lo mejor que se puede hacer a la hora de escribir una novela. Los críticos hablan de “certificar el relato”, de hacerlo creíble y posible en ese vaivén de los hechos a las invenciones. Y yo disfruto mucho jugando ese juego.

¿Qué nos permite hoy como país recordar a Lucho Herrera y todo lo que hubo detrás de esa hazaña?

Creo que tenemos que recordarlo para renovar la imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos. Creo que se ha vuelto difícil, en estos días de megalomanía, reconocer las luchas ajenas. Estamos volviendo a aprender a ser espectadores, personajes secundarios, gregarios. Y estamos haciendo lo mejor que podemos para aceptar que no sólo somos asesinos capaces de matar a Andrés Escobar, o verdugos banales que se permiten dispararle en la cabeza a un soldado honorable que se niega a cometer falsos positivos, sino también somos la dignidad sin melindres que se resiste a devaluar las palabras de Lucho Herrera. Estamos cambiando. Estamos buscando, en este gobierno estrepitoso que hay que ver más como un capítulo que como un gobierno, un nuevo equilibrio, y hay que acudir a nuestras hazañas y a nuestros reveses, a nuestras comedias y a nuestras tragedias, para recordar quiénes somos y para librarnos de este regodeo diario en el fracaso. Se escribe para confrontar, para confundir, para estremecer, pero también para resucitar esperanzas, para alegrar.

Querido lector: la experiencia de disfrutar de nuestros contenidos es gratuita, libre de publicidad y cookies. Apoya nuestro periodismo compartiendo nuestros artículos en redes sociales y ayúdanos a que Contexto llegue a más personas.

Juan Camilo Rincón

Periodista, escritor e investigador cultural.